社員ブログ

~はじめに~

海に流出した油(燃料油、重油、潤滑油等)は油吸着材に吸着させたり、装置で吸い上げやすくい取って油そのものを回収するのが基本的な方法です。しかし、油が海面に大きく広がってしまった場合や荒天により回収が難しい場合など、状況によって油処理剤を使う場合があります。もし、油を流出してしまい油処理剤を使用する時に、どのような使いかたが適切か、基本的な正しい知識をご紹介します。

~そもそも、油処理剤とは~

油処理剤とは、海上に流出した重油(おもに燃料油)を安全かつ効率的に処理するために開発された製品です。界面活性剤を主とする成分で構成されており、流出した油と混ざることで小さな粒子にして、微生物や太陽による自然浄化を促進するためのものです。なお、海上の油流出事故で使用する油処理剤は、国土交通省の型式承認を取得していることが「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」(通称:海洋汚染防止法)で定められています。型式承認のない油処理剤は海上の油流出事故では使用できず、法令違反となりますのでご注意ください。

油処理剤には3つのタイプがあり、

1.通常型油処理剤 ネオスAB3000N(国土交通省型式承認 第P-604号)

2.自己攪拌型油処理剤 ネオスセルフミキシングS-7(国土交通省型式承認 第P-573号)

3.高粘度用油処理剤 ネオスD-1128(国土交通省型式承認 第P-553号)

ほとんどは通常型油処理剤が使用されますが、事故の状況や流出した油の種類によって使い分けがされています。

昭和末期~平成初期の油流出事故を体験した年代の方々は中和剤という呼び方をされる場合もありますが、油処理剤は正確な表現として中和はしません。見た目や通称として中和剤という呼び名が広まっていますが、流出した油を消滅、中和、沈降させるさせるのではなく、細かく分散させるものであるということを正しい知識として覚えておきましょう。

~万が一、油を流出させてしまったら~

もし、海洋上に油を流出させてしまったら、最初に行うのは海上保安庁への通報と流出元の閉塞です。事故で燃料タンクなどが破損して油が流出した場合には破損個所を塞ぐことができるかどうかで対応が変わります。破損個所を塞ぐことができる場合はすぐに閉塞、閉鎖の対応をします。塞ぐことのできない大きな破損や状況の場合は、拡散防止の手段に移行し、オイルフェンスを展張し、拡散防止に努めます。この時、波の高さや風の向きによってオイルフェンスを油が超えてしまう場合がありますので、オイルフェンスの外側に、ひも付きで展張できるタイプの吸着マットを展開するとより効果的です。

【ここまでのまとめ】

万が一、油を流出させてしまったら・・・

- 海上保安庁への連絡と流出元の閉塞・閉鎖

- オイルフェンスで拡散防止

~流出した油の処理~

オイルフェンス等で流出した油の拡散防止を行った後は、油を回収する作業になります。まだ、油処理剤は使いません。油流出事故での基本的な考え方は「全量回収」です。回収装置や吸着マットなどを使用して回収します。大まかに回収が完了すると、次は岸壁やテトラポッド、船体に付着したものや装置などが使えない入り組んだ場所や細かい場所での回収作業となります。この時初めて油処理剤が検討されます。

【ここまでのまとめ】

油流出事故の対応では・・・

- 流出した油は「全量回収」が基本!

- 油処理剤を使う前にできるだけ回収する

~油処理剤を使用する前に~

油処理剤を使用する前にはいくつか確認する項目があります。

- 可能な限り油を回収したかどうか(油処理剤を使用する状況の確認)

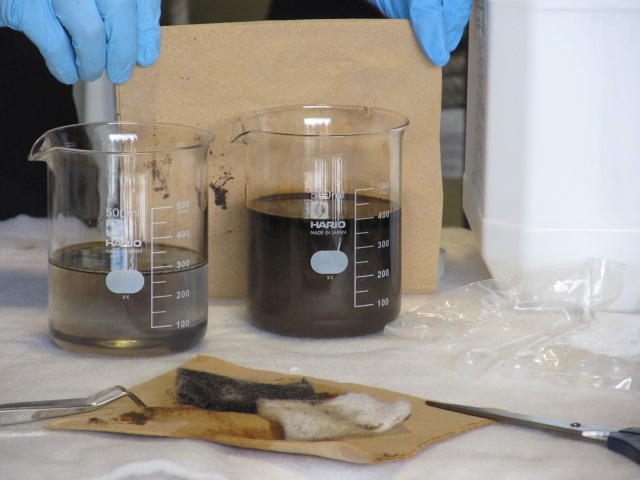

- 流出した油に対して油処理剤が有効かどうか(マッチングテスト)

- サンプルするための装置、機器は揃っているか、適切かどうか(機器の準備)

- 周囲(養殖場、コンビナート、漁港等)への連絡は完了しているかどうか(近隣への配慮)

最低でも上記の項目が必要です。とくに重要なことはマッチングテストです。

近年では環境対応として低硫黄重油(ローサルファー)が主流になっており、以前のC重油に比べると粘度が低くなっています。油処理剤は一般的に粘度が低い油には性能が発揮にくい傾向がありますので、事前のマッチングテストは不可欠となります。なお、弊社で製造する油処理剤ネオスAB3000Nは元々、粘度の低い油に対しても性能を発揮できる配合となっていますので、低硫黄重油に対しても性能を発揮できる製品となっています。この特性を生かし、ガソリンスタンドのタンク洗浄でも長年使用されている実績があります。

油処理剤を使用すると油と混ざるため、散布した付近はカフェオレ色(茶色)に変化します。また、海の色が一時的に変化するため、近隣の企業や住民の方々に対しての事前連絡も不可欠です。

【ここまでのまとめ】

油処理剤を使用する前に・・・

- できるだけ油を回収する

- 有効かマッチングテストをする

- 周囲への事前連絡の徹底

~油処理剤を使用する際の注意点~

油処理剤は霧状に噴霧させることで性能を最大限に発揮します。専用の噴霧装置があればよいですが、専用の装置がなくても背負い式の農薬散布装置でも散布可能です。また、散布は原液で行います。希釈したものを散布すると性能が発揮できません。希釈すると界面活性剤が水と混ざってしまい、油と反応するための余力がなくなってしまうため、必ず原液散布で使いましょう。油処理剤を散布後は船で周囲を走行して波を起こす航走攪拌か、付近を放水するなどして、散布した付近をかき混ぜるようにし、油処理剤と流出した油がよく混ざるようにしてください。この作業を怠ると、油処理剤と流出した油がうまく混ざらず、効果が最大限に発揮できません。もし、かき混ぜることが困難な場所の場合は、自己攪拌型油処理剤セルフミキシングS-7という製品もありますので、状況に応じて使い分けるような運用が望ましいです。

【ここまでのまとめ】

油処理剤を使用する時は・・・

- 霧状に噴霧できる装置を使用する

- 原液で使用する

- 噴霧後、周囲をかき混ぜる

~最後に~

油処理剤を使う際に行うことと正しい使い方について解説しました。油流出事故を起こさないよう安全に努めることは重要ですが、万が一の際にはどのような対応をするべきか、正しい知識を習得することも非常に重要です。弊社では油処理剤の製造・販売はもちろん、正しい使い方についてもレクチャーできます。是非お気軽にお問合せください。