社員ブログ

私たちの会社には、日々の業務を支えるためのさまざまな設備が整っています。このブログシリーズでは、代表的な社内設備・機器を一つずつ紹介していきます。第6回目となる今回は、粒子径分布(粒度分布)測定装置について紹介します。

粒度分布測定装置とは

粒度分布測定装置とは、粉末や液体中に含まれる微細な粒子の大きさ、分布を測定する装置です。

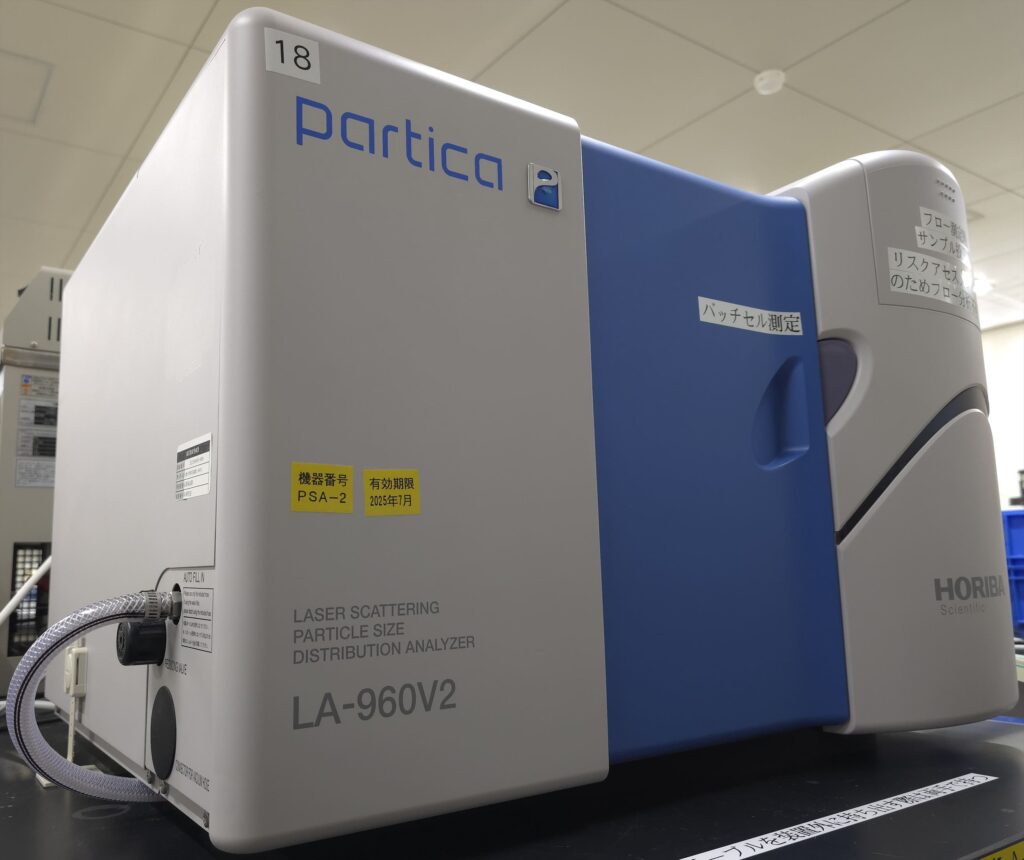

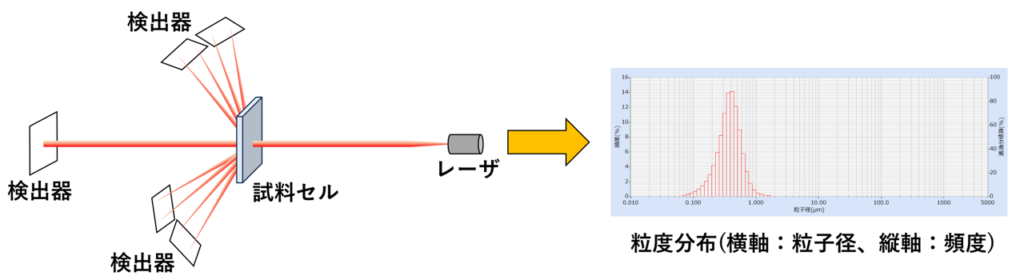

測定方法には様々な種類がありますが、ネオスが所有する装置はレーザ回折・散乱法を採用しています。粒子に光を照射すると、回折や散乱が起こり様々な方向に光が広がります。その広がり方(散乱パターン)は粒子の大きさに応じて異なるため、散乱パターンを解析することで試料中の粒子の大きさや分布を測定することができます。

装置の詳しい説明や原理については、装置メーカーのHP等で紹介されているため、本記事では、ネオス社内で粒度分布測定装置をどのように活用しているか紹介します。

エマルションの安定性を評価する

ネオスではシリコーンやワックス、油などを界面活性剤で乳化した「エマルション」を取り扱っています。これらの製品はお客様に使用されるまでに成分が分離したり、凝集物が発生してしまうと、意図した性能が発揮できないほか、凝集物が配管等の設備を詰まらせるなどのトラブルを引き起こす可能性があります。そのため、エマルションの安定性を確保することが必要になります。その安定性を評価する指標の一つとして、粒度分布測定を行っています。

被乳化物のシリコーンやワックス、油は一般的に比重が小さいため、分散媒である水の中で粒子は経時で浮上していきます。その浮上速度は、「ストークスの式」で算出でき、粒子半径の二乗に比例することが知られています。例えば、粒子径が大きいと速やかに粒子が浮上し、粒子の濃度が高い領域ができやすくなります。このような領域では粒子同士の凝集や合一が起こりやすくなるため、成分の分離や凝集物の発生を引き起こす可能性が高くなります。

そのため、エマルションの粒子径を測定することで、ある程度そのエマルションの安定性を評価することが可能となります。

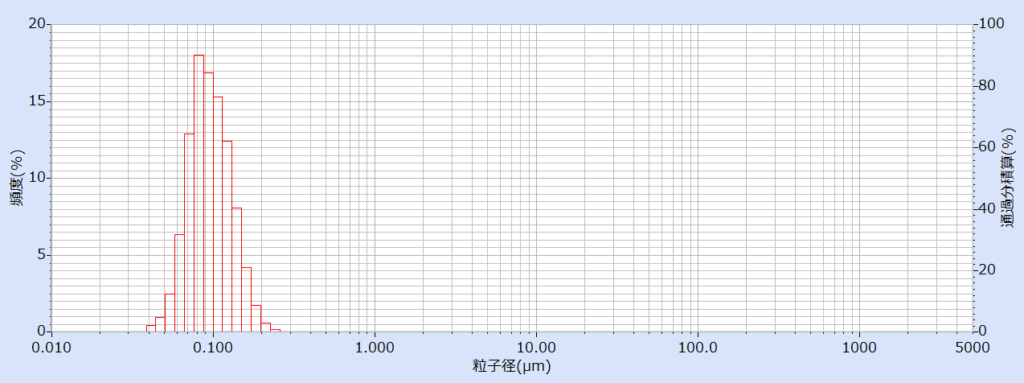

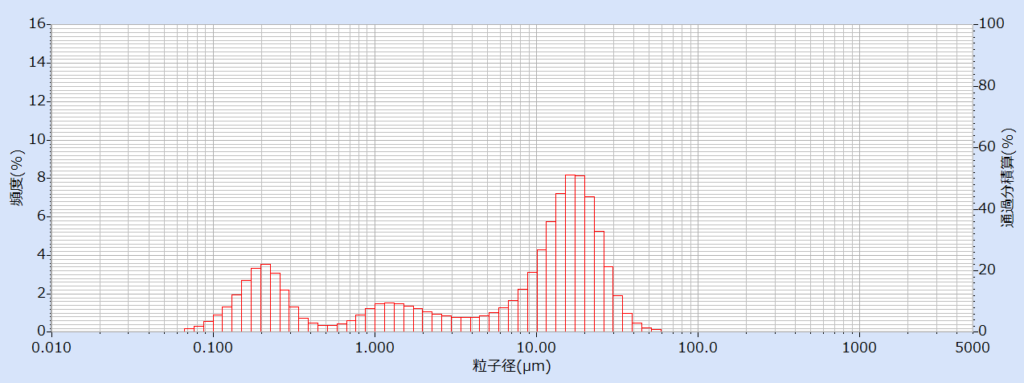

以下の図は、2つのワックスエマルション(試料A、B)の粒度分布測定結果です。

図1 試料Aの粒度分布測定結果

図2 試料Bの粒度分布測定結果

試料Aは、粒子径が40 nm~ 0.3 μm程度の小さい粒子からなるエマルションですが、試料Bは1~数十 μmの比較的大きな粒子も含むエマルションであることが分かります。このような粒度分布の違いから、試料Bは試料Aよりも粒子が浮上しやすく、成分の分離や凝集物の発生を引き起こしやすいことが予想されます。

下の画像は、製造後1週間静置保管した後の試料A、Bの上層を観察した結果です。

図3 試料A、Bの静置保管(1週間)後の観察結果

試料Aは上層で成分の分離や凝集物の発生は見られませんでしたが、試料Bでは予想通り上層に凝集物が発生していました。

実際にはエマルションの安定性は粒度分布だけで決まるものではありませんが、上記の例のように粒度分布測定の結果から安定性をある程度予測できる場合が多いです。

また、例えば一定期間保管したエマルションの粒度分布を製造直後と比較し、経時で大きく変化していなければそのエマルションは比較的安定であると判断することも可能です。

このように、日々の製造が問題なく行えているか、選定した配合や製造工程がエマルションの安定性を確保するのに適しているか等を判断する指標の一つとして粒度分布測定を利用しています。

まとめ

粒度分布測定装置はエマルションの安定性を評価するのに欠かせない機器であり、エマルション製品の製造・販売を行うネオスにおいても、開発から製造、ユーザーフォローまで幅広く活用しています。

以上